機材改造の第2弾です。ベランダから観望・撮影を行っているが、撮影用のノートPCでは画面が1024×768と狭くストレスを感じていたことと、夏の蚊・冬の寒さ対策として撮影をリモートディスクトップにより部屋の中から制御しようと考えた。

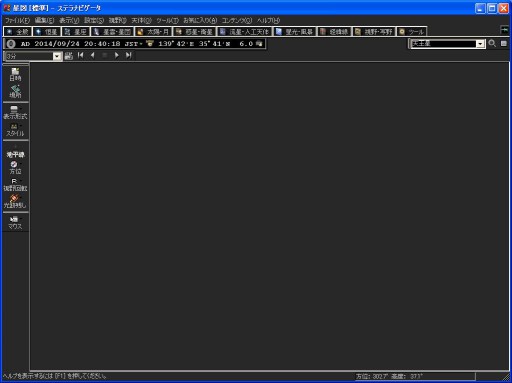

使ってみるとそんなにストレスもなく使えることが分かった。狭いディスクトップから1920×1200の広いディスクトップになりBackyardEOSとPHP2とステラナビゲータが使え便利と思ったが、ステラナビゲータの図が表示されない。ウインドウのメニューやリボン等は表示されるが肝心の図が表示されません。

どうもWindowsXPに問題があるようです。試にWindows7でステラナビゲータを起動しリモートディスクトップで表示すると図も表示されるではないか。

撮影用のPCをXPから7に変えるかなと考え費用を調べると15000円程度必要。リモートディスクトップのサーバになれるのはProfessional以上であることで少し高くなる。

思案し、以前から気になっていたフリーのナビゲーションソフトで”Cartes du Ciel”(SkyChart)を導入することを考え早速実施した。バージョンは3.11-svn-3003です。

星もようさんが日本語化されているので(PHP2も日本語化されています、感謝しています。)それも導入。リモートディスクトップ上にすべてが表示され使用できることを確認した。

ASCOM経由でSXP-Star BOOK TENを制御できることも確認できた。操作も簡単で導入したい星をクリックし旋回ボタンを押下することでキュイーンと動き図も移動する。ただ、プロポーショナルに移動できる矢印ボタンがないのが不便そうです。

撮影用PC改造

Posted On 2014年9月20日 | 2 Comments |天気が良くならず、観望・撮影ができませんので機材整備を行いました。第一弾は撮影用のPC改造です。

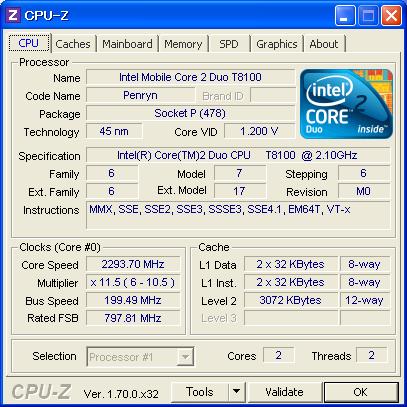

撮影用に中古で昨年4月に購入したdynabook satellite J72を改造することにした。当時Core2Duoで送料込10,800円はとても安く即ポチりました。

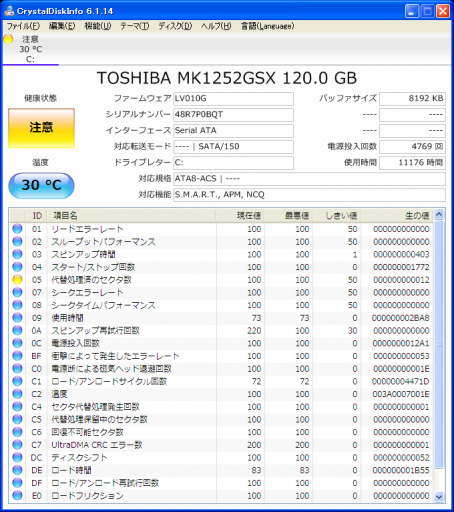

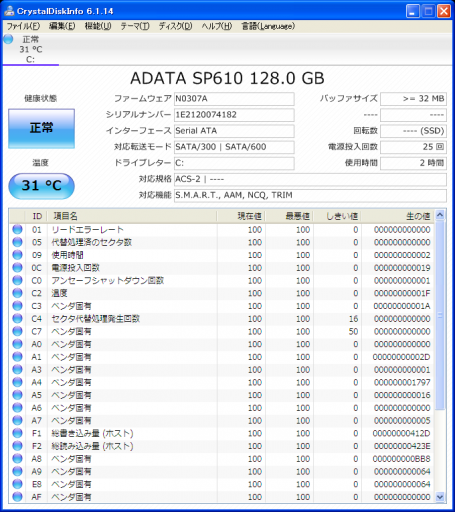

改造のきっかけはハードディスクが危なくなったことです。(ディスク情報ツール)

まだ大丈夫と思うが、先日メインのPCが立ち上がらなくなり、調べるとハードディスクであることが判明し交換した経緯がある。幸いデータディスクでバックアップも有ったのでハードディスクの購入費だけで実害はなかった。今回はシステムディスク兼データディスクで再インストール用のCDが付属していなかったのでシステムバックアップも兼ねて交換することにする。加えてメモリも増設する。

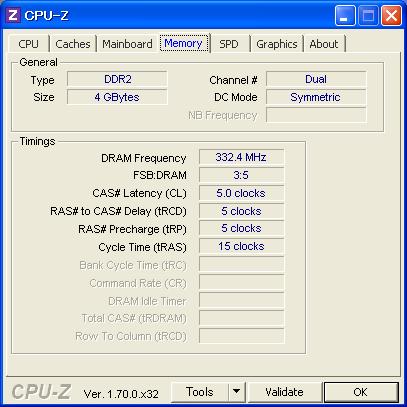

メモリの増設

メモリも1Gしかなく不足気味だったことからメモリも増設し2G×2にする。Windowsの制約から3GByteしか使用できないが、メモリアクセスについてはシングルからデュアルにバンド幅が倍になり期待できる

写真は左がこれまで使用してきたメモリで右が増設したメモリ

| 1GByte | 4GByte |

|---|---|

|

|

ハードディスクの交換

ハードディスクは現在120GからSSDの128Gに交換することにした。撮影専用で現在もこの容量に不足を感じないことから容量は変更せず、高速化と振動衝撃に強そうなSSDに変更する。左がこれまで使用してきたHDDで右が変更するSDDです。

STEP-1

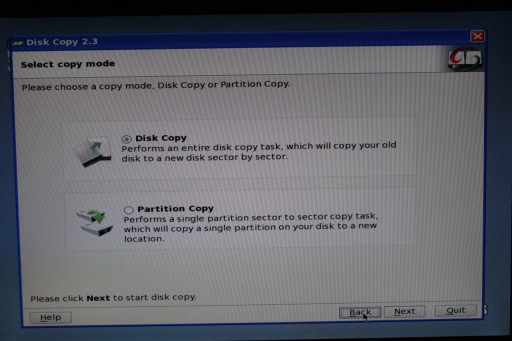

ハードディスク丸ごとコピーツールを使用してSSDにコピーを行う。ツールはEaseUS Disk Copy Home Edition Freeを使用した。

このコピーツールはCDに焼き、そのCDからPCを起動するスタイルです。よって、CDのポートとコピー対象の2台のディスクポートの合計3個のSATAポートが必要となるため、ノートPCではできなく最近使用していなかったPCを引っ張り出し写真のように接続した。ハードディスクの上に3.5インチのハードディスクがあるのは、おもりとして使用している。以前おもりなしでやった時はエラーが出たことがあるためである。(高速にヘッドが移動するときその反動で本体が動くと正常に移動できないのでは?)

Disk Copyを選択

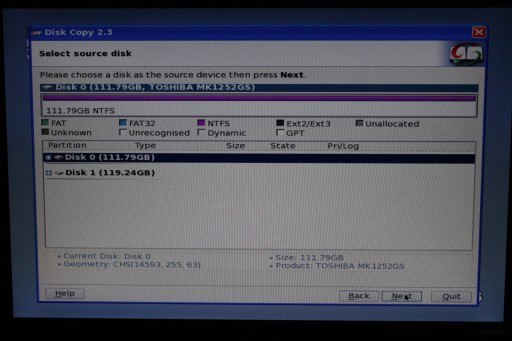

ソースディスク(コピー元)を選択

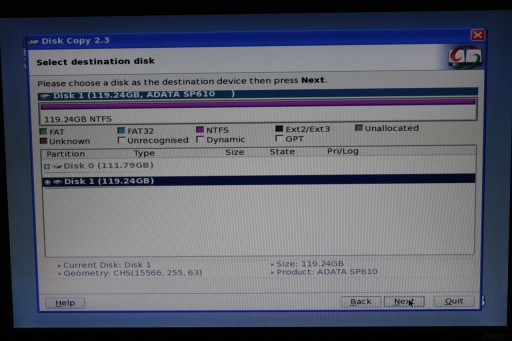

ディスティネーションディスク(コピー先)を選択

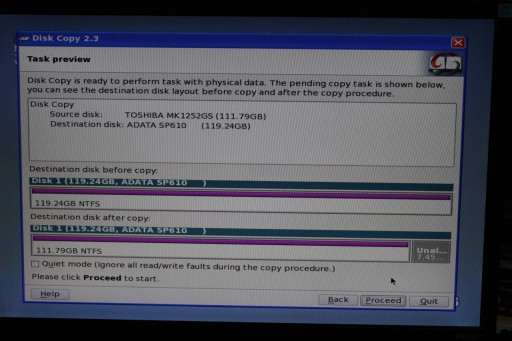

コピー元とコピー先を間違わないよう選択状態を確認し実行する

1時間弱で終了する

STEP-2

ディスク容量が若干多くなった分を使用できるようにパティションサイズを変更する。ツールは、Partition Master Freeを使用した。

作業スナップを取り忘れたので画像なし。

STEP-3

ボリュームのエラーチェック、Windowsのチェックツールで実施

再起動後に実施し、かなり時間がかかった

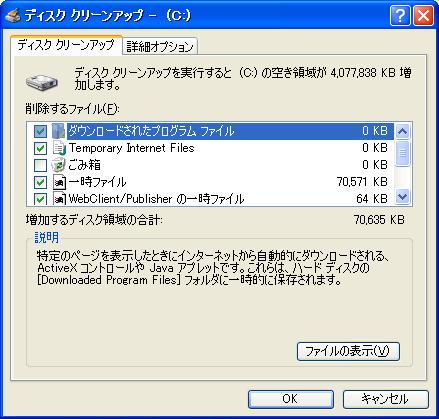

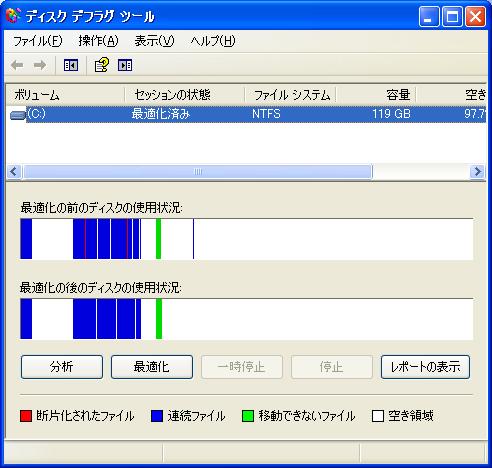

STEP-4

STEP-5

その他

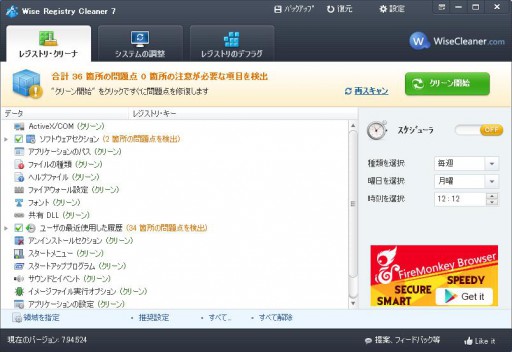

ハードディスクの変更とは関係がないがレジストリーを整理する。ツールは、Wise Registry Cleanerを使用した。

結果

ディスクの状態は正常(当然か)作業後にキャプチャーをしていなく、改めて取得したので電源投入回数が多くなっている

ディスクベンチマークの結果、SATAの通信速度が変わったのとSSDの威力でかなり高速になりました。電源オンからログイン画面が出るまでの時間は、従来の32秒から18秒になり、Backyard EOSやStellaNavigatorなどがストレスなく起動するようになった。加えて、FireCaptureで収録するときのフレームレートが安定した。

9月9日の月

Posted On 2014年9月11日 | Add Comment |雲が多くsuper moonをあきらめていましたが、雲が切れてきたので1か月ぶりに望遠鏡をベランダに引っ張り出しました。

快晴に近い状態になったので、色々と実験をしながら観望しました。(fl=6038で観望)

μ-210にレデューサをつけてもAPS-Cサイズからはみ出していますので2回に分け撮影をしつなげるつもりでしたが、半分取り終えたころから雲に覆われ結局全体をとれませんでした。

μ-210+レデューサフラットナー FL=1961 F=9.3

ISO:400 1/250×78 (21:41:52-22:03:32)

カメラ:EOSKissX4改

フィルタ:なし

StellImage7

鏡筒反転によるオートガイド発散

Posted On 2014年8月10日 | Add Comment |8月5日に体験した鏡筒反転によるオートガイド発散は、PHP2のヘルプに書かれていました。

そこには、ASCOMインタフェースを使用していれば自動で対応すると書かれていました。しかし、SXP赤道儀(star book ten)とPCをEthernetでASCOMインタフェースで接続しています。ということは、自動で対応するはずが、対応できていないことになる。

PHP2では赤道儀が「telescope-east」になっているか、「telescope-west」になっているか分からないのでSXPに問題がありそうですが、ASCOMインタフェースの内容を確認していないのでどちらに問題があるのかわかりません。更にASCOMプラットフォームを間に挟んでいるので複雑です。

我が家のベランダでは南中から1時間程度しか観測できませんので、使うことは少ないと思います。加えて、「flip calibration data」を使うことで手動で変更できそうなので取り敢えず良いことにする。機会があればASCOMインタフェースを勉強してみよう。

8月5日のM51

Posted On 2014年8月9日 | Add Comment |昨日のM27が2ショットしか取れなかったので、再度挑戦しようとしたが、雲がかかり断念。撮りたかったM8 M16 M17 M20も雲で隠れている。

雲がないM51に向け撮影をした。昨日とは違い8分では真っ白になってしまった。3分-4分がいいところ、3分で15ショット撮影したのが以下である。

高度が低いからか、月の影響か?結果SNの悪い写真になった。

南中前の恒星でアライメント及びPHPのキャリブレーションを行っていたのでM51導入することで鏡筒が反転した。これによりPHPによるオートガイドができなくなる(発散する方向に移動)。再度キャリブレーションを行いオートガイドできるようになる。PHPに鏡筒反転ボタンあるのかな?

BLANKA-115EDT+フラットナー FL=800 F=7.0

3分×15 (21:34:11-22:18:28)

カメラ:EOSKissX4改

フィルタ:LPS-D1

StellImage7