カメラのフォーカス調整や構図などを3インチのLCDで、拡大・縮小・移動しながら体の無理な姿勢で合わせるのは辛い。極軸望遠鏡はアングルファイダーを付けることで解決したが今度はカメラである。パソコンを持ち歩くのは嫌だったので、iPadで出来ないかと探していたらiUSBportCAMERAなるものを発見し入手したのだ(iPhoneや最近はAndroidでもできる)。

気に入った機能としては

- リモートマニュアルフォーカス調整機能

iPadから3段階のスピードで細かくフォーカス調整ができ、ライブビュー画像を拡大し四隅・中央の表示切り替えなどができる。

- インターバルタイマー撮影機能

これまでmagic lanternを使用していたが不要となり、複数枚の撮影ができカメラ内蔵のSDカードに記録できることからダウンロード時間がない(自動ダウンロードもできる)。

システムとしてはiUSBportCAMERAとカメラがUSBで接続され、iUSBportCAMERAとiPadがWiFiで接続されるのである。

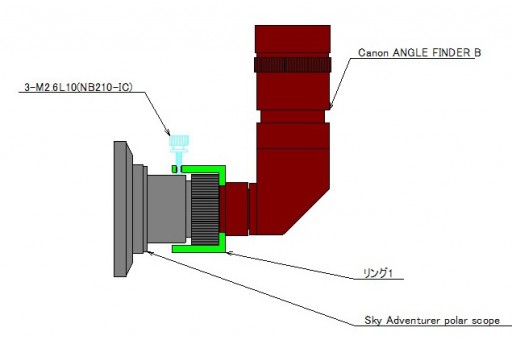

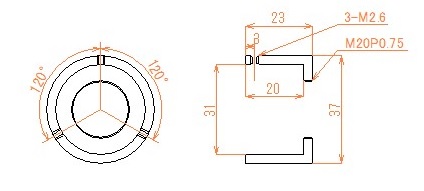

これで、Star Sdventurer(スカイメモS)システムが完成した。

なお、写真のStar Adventurerのダイヤルの星が赤く光っているが、まだ連続作動試験中である。ただいま56時間を超えました。ただ、今回のような負荷をつけていなかったがこの状態で4時間ほど立っているので問題なく、カメラ・iUSBportCAMERAのほうが短いと思われる。